【壹明头条】|信仰的地方色彩:希望的朝圣之旅

耶稣的故事早已从犹太的山丘传遍四方。在亚洲,它已经呈现出新景观:菲律宾的稻田、印度喀拉拉邦的椰林、婆罗洲的长屋,以及曼谷拥挤的嘟嘟车。然而,在每一个地方,这个故事的重述方式都不再是古老的巴勒斯坦口音,而是亚洲人温柔的语调、姿态和节奏。

福音初次踏上亚洲的土地时,并未试图抹去它所发现的一切。它邂逅了古老的文明、山间寺院和香火缭绕的庙宇,那里的祈祷早已响彻云霄,亚洲的钟声也早已奏响赞颂神圣的乐章。福音遇到的人们早已在寻求真理、美和超越。从这个意义上说,福音绝非外来入侵者,而是一股神圣的气息,唤醒了亚洲人内心深处早已存在的某种东西。

信仰必须披上本土色彩

在当今亚洲,做一名天主教信友并非要效仿罗马或耶路撒冷,而是要活出福音的真谛。这意味着穿着祖先的服装佩戴着十字架,像印度德肋撒修女的仁爱修女会那样,身着三条蓝色条纹的白色棉质纱丽,用孟加拉语吟唱《光荣颂》,并在不同信仰的邻人身上看到基督的面容。

圣若望保禄二世教宗在《亚洲教会》中对此阐述得最为精辟:“耶稣基督是不可见的天主在亚洲的面容。” 如果真是如此,那么我们的任务就是在我们的文化中展现这面容,不是用西方的色彩重新描绘亚洲,而是让福音通过我们的音乐、艺术、饮食和家庭生活而得以彰显。

这就是文化适应的挑战。正如已故教宗所写:“基督教信仰在完全忠于福音的同时,必须真正融入每一种文化之中。”

这种融入已经以微妙而深刻的方式发生。我们可以在菲律宾的宿务圣婴节、婆罗洲的丰收节和卡玛坦节,以及印度尼西亚充满活力的天主教礼仪中看到它。这些并非点缀,而是福音如何在亚洲土地上扎根的启示。

信仰即故事与相遇

亚洲自古以来就是一个充满故事的大陆。早在教理问答或神学论著出现之前,智慧就通过神话、寓言和箴言流传下来。难怪福音也是以一个治愈、宽恕并与被遗弃者同席而行的故事的形式流传下来的。

印度耶稣会士安多尼·德·梅洛( Anthony de Mello)曾写道:“天主不在云端,而在每个行走于世的人身上。” 这句话精辟地概括了亚洲人的直觉:天主存在于平凡之中,存在于市场摊贩、农民、教师,存在于这片大陆的各种文化之中。在这里,践行福音并非在于论证教义,而在于体现慈悲。

亚洲是一个信仰多元的地区,包括印度教、佛教、伊斯兰教、道教以及众多本土信仰。在这样多元的环境中,践行福音意味着对话、建立关系和相互尊重。

圣雄甘地曾说:“我的生命就是我的讯息。”他的话语与亚洲基督徒见证的核心不谋而合:最好的讲道就是以爱活出的生命。教宗方济各也邀请我们效法同样的简朴:做“身上带着羊群味道的牧人”。这里的教会必须是行走的教会,而非支配的教会;必须是倾听的教会,而非说教的教会。

例如在马来西亚,教会最常见的服事方式是默默陪伴、探望病人、帮助洪灾灾民、为农民工人提供食物。这些举动或许不会登上新闻头条,但却使福音更具可信度。

亚洲之光中的十字架

亚洲饱经苦难,从战争和迫害到自然灾害和贫困,这片大陆经历了无数的苦难。虽然苦难会导致绝望,但也加深了人们的慈悲怜悯。十字架在亚洲具有特殊的意义,因为它反映了我们共同的忍耐与慈悲的故事。

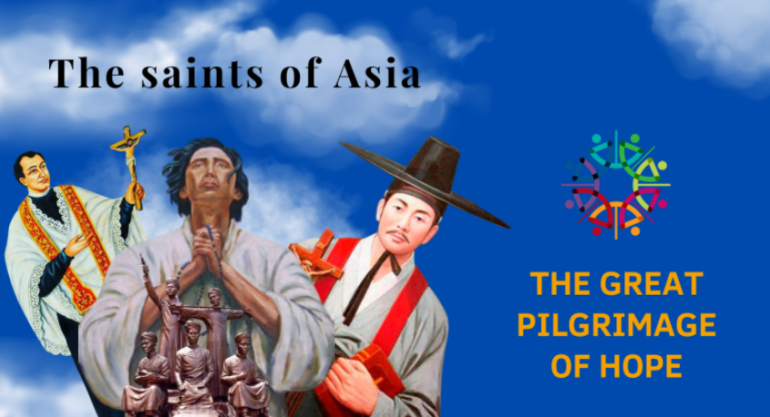

亚洲的圣人们,并非征服者,而是同伴。他们的圣德源于服务、耐心和忠诚。他们展现了亚洲的圣洁是默默的、团体性的,并且深深植根于人性之中。

如果说制度往往塑造了西方教会,那么亚洲教会则是由家庭塑造的。它不是靠权力建立的,而是靠临在建立的,靠的是那些在日常生活中践行福音的教理讲授者、护士、农民、教师和记者。

对亚洲的天主教信友而言,信仰必须付诸行动,行走在穷人中间,治愈破碎的心灵,弥合分裂的心灵。在这里践行福音,并非躲进圣殿,而是将圣德带入市场、课堂和田野。

福音的亚洲未来

如今的亚洲正处于十字路口:传统与现代交汇,数字文化与精神渴求并存。在这个屏幕与快节奏的时代,信仰很容易被忽视。但或许,这正是亚洲教会必须重拾先知之声的时刻——不是为了强加于人,而是为了激励人心;不是为了喧嚣,而是为了闪耀光芒。

亚洲基督徒的梦想并非千篇一律,而是和谐共处。它既拥有本土特色,又宣扬爱的普世真理。福音并非为了改变亚洲人的心而来,而是为了揭示他们的心跳。基督一直都在这里,如同季节的韵律、圣殿的钟声和海螺的回响,祂一如既往地等待着,不是被人介绍,而是被人认出。

Daily Program